豊橋市の総人口は約36.4万人。うち外国人は2.2万人で、産業の現場を支える多国籍人材が厚みをつくっています(2025年8月1日現在)。生産年齢人口は約22万人で、地域としての採用余力はまだ残っています。一方で若年層の東京圏流出などの構造変化も進行中。だからこそ、「誰に」「何を」「どの経路で」届けるかの設計が差を生みます。本文では、豊橋の採用を“データで見える化”し、実装に直結する示唆をまとめました。

この記事では、人口余力、産業規模、暮らしやすさ、移住の動き…。今回は統計データをもとに、“豊橋で採れる会社”になるための条件をひも解いていきます。

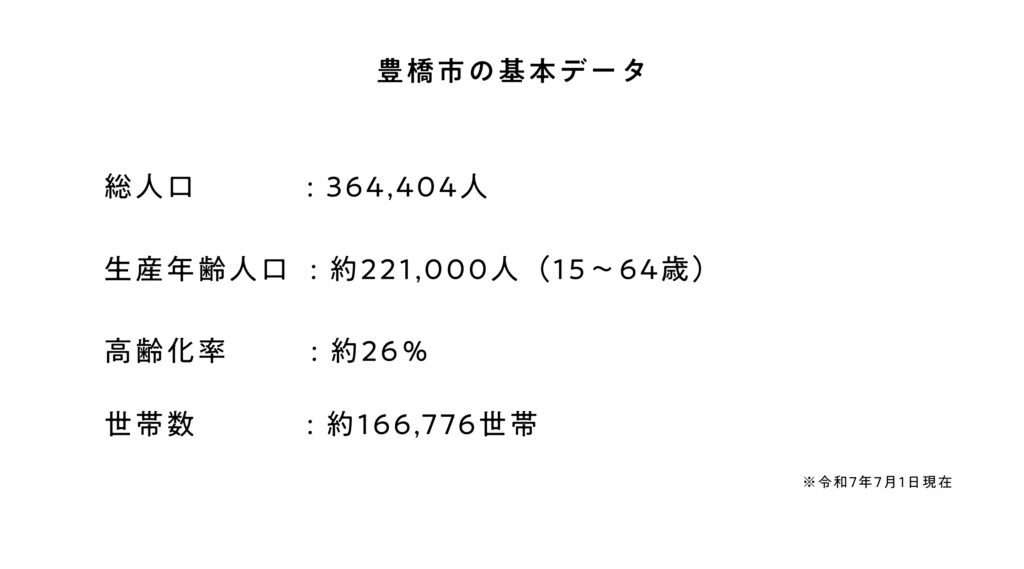

1. 豊橋市の基本データ

豊橋市の総人口は約36万4,000人。そのうち外国人はおよそ2万2,000人と、全国平均よりも高い割合を占めています。

生産年齢人口(15歳〜64歳)は約22万1,000人で、高齢化率は約26%。高齢者1人を支える生産年齢人口は約2.3人と、全国平均の2.1人をやや上回っています。

つまり、今のところ働き手が比較的多く、採用余力がある地域だといえます。

また、多国籍な人材が集まっていることも特徴で、特に製造・物流業などでは外国人労働者の存在が重要になっています。

2. 人口動向と今後の変化

2020年の人口は約37万人でしたが、2040年代は32万人台まで緩やかに減少するとの予測が出ています。 特に30〜40代の働き盛り世代の減少が顕著です。だからこそ、若者定着やUIターン層への戦略的なアプローチが重要です。

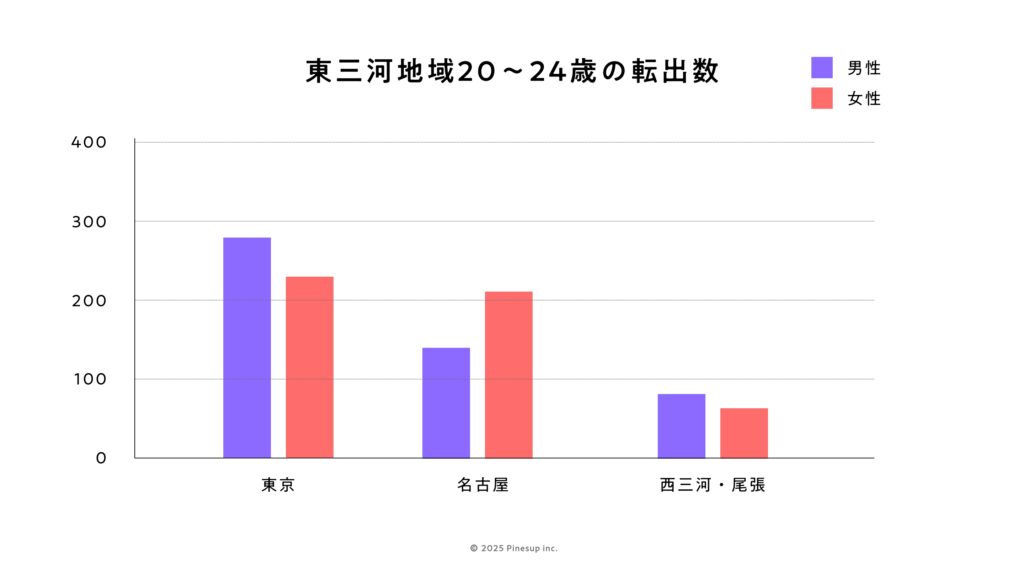

若年層の流出と県外からの転入実態

「ハローワークに出しても応募がない」「若手はみんな都心に行ってしまう」 豊橋や田原の中小企業経営者から、そんな声をよく耳にします。

実際、東三河地域では20〜24歳の若者が都市部(特に東京圏・名古屋)へ流出する傾向が強く、総務省の住民基本台帳をもとにしたデータでは、愛知県の若年層の転出超過数は年間で約3600人にのぼります(特に女性の割合が高い)。 また、県が実施した調査によれば、県内の大学生における地元就職希望者はわずか13%。進学や就職で一度地域を離れた若者の多くが、そのまま都市部に定着してしまっている実態があります。

一方で、東京や静岡以外の県外からの転入超過も確認されており、地方から地方への新しい移住トレンドも生まれています。

実際、UターンやIターンの志向は年々高まっており、「一度は都市へ出たが、やはり地元で働きたい」「自然と利便性のバランスが魅力的」といった声も増加しています。

内閣府の調査では、地方出身の若者のうち約6割が「将来的に地元で働きたい」と回答しており、特に結婚・出産などのライフイベントを契機に、生活環境を重視する傾向が強まっています。

また、ふるさと回帰支援センターのデータでは、移住希望者の約半数が出身地への回帰を希望しており、豊橋市のように利便性と自然環境を兼ね備えた中核都市は、今後の受け皿として有望視されています。

つまり、出ていく若者だけでなく、戻ってきたい・来てみたいという人たちへの訴求設計が今後の採用戦略のカギになります。 転出だけを課題視するのではなく、U・Iターン層への導線設計によって、人材流動のポテンシャルを活かすことができます。

まとめ

若年層の東京圏への流出は続く一方、全体では愛知への流入超過やUターン志向の強まりも見られます。地元志向は25卒で過半数(53.7%)。戻りたい・来てみたい人に届く導線設計が鍵です。

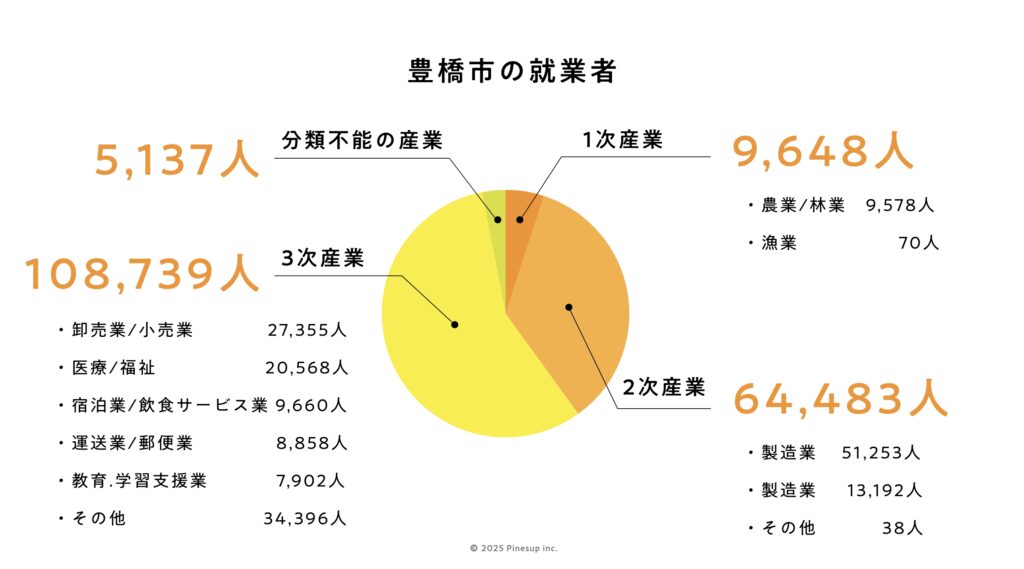

3. 豊橋市の産業構造と採れる業界の背景

全国平均に比べて、第一次、第二次産業の比率が高く、地域色が強い構造です。

産業別

・第一次産業(農業、漁業):5.6%

・第二次産業(製造、建設など):35.4%

・第三次産業(サービス、医療、教育など):59.0%

農業、漁業:全国屈指の農業都市

・農家戸数:4221戸

・農地面積:約4500ha

・農業産出額:約589億円(野菜:285億、畜産:136億、花き:50億)

製造業:1兆円超の出荷額

・製造品出荷額:約1兆3900億円

・中心産業:輸送機械(53%)、プラスチック製品、食品など

サービス業:福祉、教育、医療が厚い

・就業比率:約59%

・小売、保育、教育、福祉分野が充実

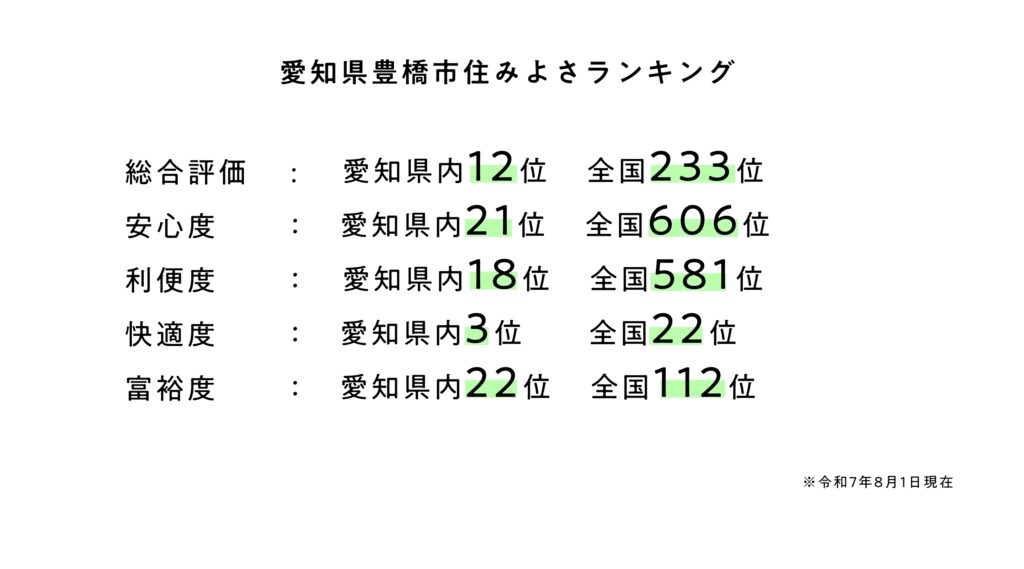

4.豊橋市の住みやすさに関する評価の理由

豊橋市は住みよさランキングで上位にランクインしています。

5. 求人倍率と採れない理由の正体

「求人を出しても応募が来ない」「ハローワークに3ヶ月載せても反応がない」

豊橋市内の中小企業経営者から、そうした声を耳にする機会が増えています。

たしかに、データ上では豊橋市の有効求人倍率は1.17倍(2025年3月現在)。全国平均の1.26倍をやや下回っており、一見すると“採用しやすい”状況に見えるかもしれません。

しかし、実際には「出しても埋まらない」「募集しても選ばれない」企業が増えており、数値と現場の感覚には大きな乖離があります。

中でも顕著なのが、専門職領域における採用難です。たとえば電気工事や製造系技術職の求人倍率は3.6倍を超えており、1人の求職者に対して複数社が取り合う“売り手市場”が続いています。

さらに、正社員求人件数(月間約4,200件)に対し、就職件数はわずか360件ほどと、求人数と採用数のギャップは拡大し続けています。

では、なぜここまで「採れない」のでしょうか。

ひとつは、専門職を担える人材そのものが不足していること。若年層の理系・技術系離れ、都市部への集中就職、専門職の育成環境不足など、地域全体としての人材供給構造が大きく変化しています。

もうひとつは、求職者の“選ぶ視点”が変わったことです。

給与や勤務時間だけでなく、「どんな人と働くか」「会社の雰囲気はどうか」「どんな価値観を大切にしているか」など、より多面的に企業を見極める時代になりました。

その中で、求人票だけでは伝えきれない部分が、採用活動のボトルネックになっています。

さらに言えば、求人媒体に掲載された情報が似通ってしまい、差別化できていないという課題もあります。

特にハローワークなどでは、文章の構造や表現に制限があり、求職者に「違い」が伝わりにくいのが実情です。

こうした背景を踏まえると、いま求められているのは「出せば来る」ではなく、「届くように伝える」設計です。

・一般職と専門職で、打ち出す情報や伝え方を変えること

・採用サイトやSNSなど、自社メディアを通じて“企業のリアル”を伝えること

・ハローワークや地元学校、移住支援制度など、複数の接点を戦略的に活用すること

これらを掛け合わせて初めて、今の採用市場で選ばれる存在になっていくことができます。

採用の難しさは、求職者の減少だけでなく、「伝わっていない」ことに起因している。

そう捉え直すことが、これからの地域採用戦略の第一歩になります。

6. 豊橋市の給与相場と採用コストの現実

豊橋市の給与相場は、職種や雇用形態によって差はあるものの、全国平均と比較しても大きなギャップはなく、生活コストの低さと合わせて“暮らしやすさ”のバランスが取れた地域といえます。

- 平均世帯年収:約540万円(全国平均:約503万円)

- 平均個人年収:約389万円(全国平均:約400万円)

職種別の月収相場(2024年 愛知労働局データより)

- 製造・物流系:21.8万円〜24.5万円

- 販売・接客系:22.2万円〜25.1万円

- 技術職・専門職:26万円〜35万円

- 管理職層(課長級以上):38万円〜45万円

また、パート・アルバイトの時給も安定傾向にあり、製造補助などで1,100〜1,300円、介護職などでは1,300〜1,500円台が一般的です。

特筆すべきは、生活コストの安さ。

- 家賃相場:1DKで約4.5万円、2LDKで6〜7.5万円程度

- 食費・交通費なども都市部と比較して2〜3割安価

このため、収入水準が若干控えめでも、手取りと生活のバランスがとりやすいという特性があります。

採用サイトで訴求する場合は、単純な給与額だけでなく「生活全体の安心感」や「地元での暮らしやすさ」にも触れることで、求職者の安心感・納得感に繋がります。

7. 求職者はどこで企業を探している? 複線接触が採用成功のカギ

現在の求職者は、単一の求人チャネルだけでなく、複数の情報源を組み合わせて企業を探すスタイルが一般化しています。

主なチャネルとその特徴:

- ハローワーク豊橋:地元志向、中高年層、UIターン層など幅広く活用。企業の信頼性や安定感を求める層に刺さる。

- SNS、口コミサイト:学生、20代を中心にリアルな声で企業文化や人間関係をチェック。写真や動画、社内イベントの紹介などが効果的。

- 学校(高校、専門、大学):進路指導教員やキャリアセンター経由での紹介が多く、信頼性の高い導線。講話、インターン、職場見学などがカギ。

採用成功のポイント:

- ホームページとSNSは必須セット。静的な情報だけでは響かない。日常感のある発信が信頼獲得の起点に。

- 出会いの場設計:企業説明会、職場体験、イベントなどのリアル接点を戦略的に設ける。

- クロス導線の最適化:ハローワークで求人を見た人が、SNSやサイトでカルチャーに触れ、学校で話を聞く。この導線全体を一貫性のあるトーンで設計することが鍵になります。

求職者は会社のことを知ってから応募するのではなく、知って、感じて、比較して、ようやく応募する。この複線的な行動に対応できる情報設計が、採れる採用の土台です。

まとめ。 採れる会社になるために、今できること

地方での採用は、決して人がいないことが原因ではありません。 本質的な課題は、どんな情報を、どんな人に、どんな形で届けているか。

豊橋という地域には、

- 地元志向の若者

- 暮らしを重視する移住希望者

- 安定を求める中高年層 など、多様な人材が存在しています。

だからこそ、単なる求人票や採用ページだけではなく、 この会社なら働きたいと思ってもらえるような 戦略的な採用設計と発信力が、これからの地域企業には求められます。

私たちPinesupは、地域と企業と人をつなぐ採用の伝え方をご一緒に考えています。 自社に合った人を採りたい、採用サイトを見直したいと感じた方は、ぜひお気軽にご相談ください。

私たちは、「経費」ではなく「投資」に導くホームページ制作会社です。

ホームページはあくまでも手段の一つです。かっこいい、可愛いやおしゃれは重視されがちですが、その先にある目的を達成することがより大切だと考えてます。その先にいるのは誰で、なんの悩みをもっているのかを日々考えています。

ホームページをリニューアルを考えられてる方、ホームページを誰に頼んでいいかお困りの方、是非パインズアップをご検討ください。

ホームページの無料相談

「ウェブ専任の社員はいらないけれど、何か問題が発生したときに気軽に相談できるウェブ担当を外注できればいいのに」という声から始まった企業のWEB運用をサポートするサービスです。

・TANTOU