「本当に人が来ない」「特に若い人が見てくれない」

日々、地域の企業の方と話していて、一番よく聞く悩みがこの採用の壁です。 Web制作や広報の支援をしていても、「採用サイトを作りたい」と相談を受けて内容を確認すると、発信されている情報の多くが「伝えたいこと」ばかりで、読み手が「知りたいこと」は抜けているケースがほとんど。

私自身、豊橋に生まれ東三河で34年間生活し、地域と関わって仕事をしていく中で「地域に魅力がないわけではない。伝わっていないだけだ」と何度も感じてきました。

今回の記事では、東三河という地域に根ざして事業を営む中小企業が、若手人材から選ばれる存在になるために、どのように採用の見せ方を変えていけばよいかをまとめました。

実際の現場で得た一次データや改善ポイントも盛り込んでいますので、採用にお悩みの企業の方にとって、きっとヒントになるはずです。

若手が集まらないのは魅力が伝わっていない事が多い。

「ハローワークに出しても応募がない」「若手はみんな都心に行ってしまう」

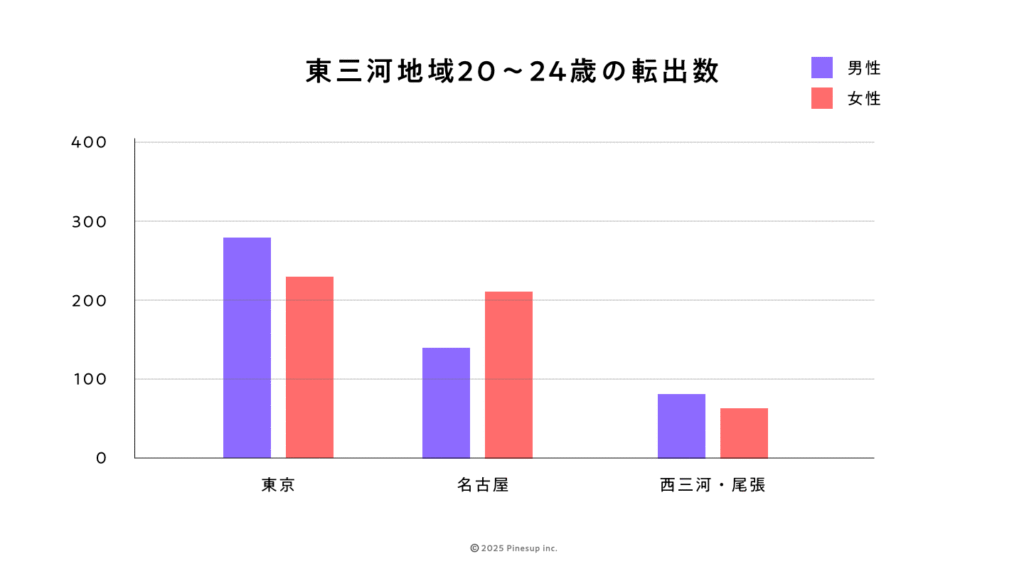

豊橋や田原の中小企業経営者から、そんな声をよく耳にします。 実際、東三河地域では20〜24歳の若者が都市部(特に東京圏・名古屋)へ流出する傾向が強く、総務省の住民基本台帳をもとにしたデータでは、愛知県の若年層の転出超過数は年間で約3,600人にのぼります(特に女性の割合が高い)。

また、県が実施した調査によれば、県内の大学生における地元就職希望者はわずか13%。進学や就職で一度地域を離れた若者の多くが、そのまま都市部に定着してしまっている実態があります。

若手人口そのものは年々減っており、採用が簡単ではないことは事実です。ですが、だからこそ「諦める」のではなく、「伝え方を見直す」必要があります。本当に届けたい魅力が、ちゃんと若者に届いているか?そもそも“比較対象”にすら入っていないのではないか?

大切なのは、「伝えているつもり」ではなく、「伝わっているかどうか」です。

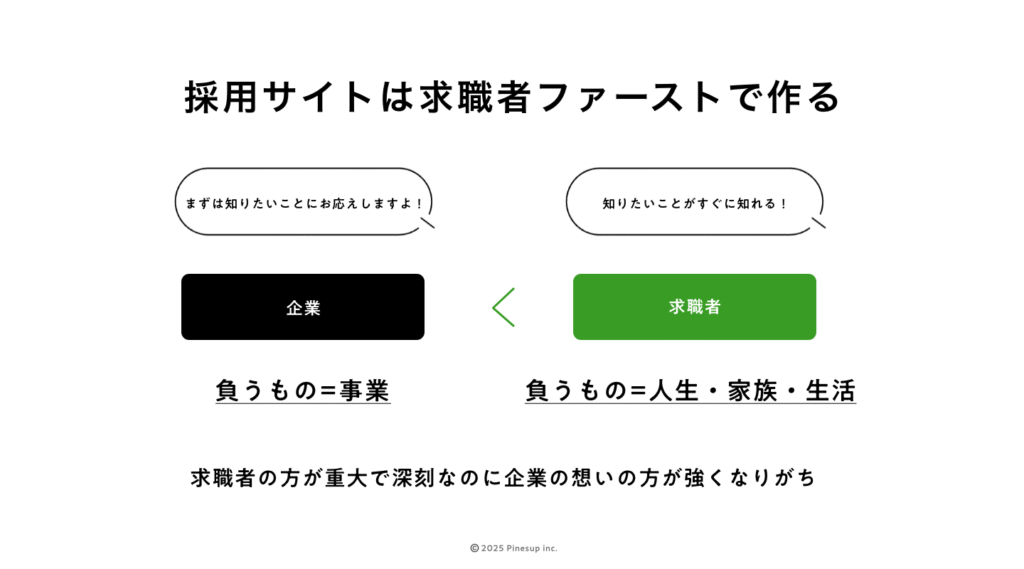

採用の場では、企業側と求職者側で「前提」が大きく異なります。

企業が向き合っているのは「事業の継続・成長」。一方、求職者が向き合っているのは「人生・生活・家族」。つまり、仕事を選ぶということは、人生の選択そのものなのです。

だからこそ、採用において大切なのは、「条件を提示すること」ではなく、「相手の不安や迷いに寄り添うこと」。

給与や業務内容だけでなく、「ここで働くと、どんな暮らしになるのか」「家族との時間は確保できるのか」「将来どんな自分になれるのか」。そういった生活者としての視点にどこまで応えられるかが、採用成功のカギになります。

そもそも採用サイトがない企業が多い

「採用に力を入れたい」と言いながら、求職者が閲覧するためのWebページが存在しない企業は、東三河でも非常に多いのが現状です。コーポレートサイトの中に「採用情報」ページが1枚だけある、もしくはそれすらなくハローワーク頼み…というケースも少なくありません。

コーポレートサイトの中にある情報は、企業向けやお客様をターゲットとして作られており、求職者が満足する情報が少ないケースが多いです。

採用ページがない=見つけられない会社になる

今の求職者はまず、GoogleやSNSで企業名を検索し、「どんな人が働いているのか」「どんな雰囲気の職場なのか」を確認するのが当たり前になっています。そのとき、採用サイトがないというのは、 まるで地図のない場所に店を出しているようなものです。どんなに中身が良くても、たどり着くことができなければ、そもそも候補にすら入れない。

また、コーポレートサイトの中にある「採用情報」ページだけでは、伝わる情報はごくわずか。なかには事業紹介の一文だけ、あるいはハローワークにリンクが貼ってあるだけ、というケースも少なくありません。

さらに重要なのは、求人広告が「一時的な情報」であるのに対し、採用サイトは「企業の魅力を365日伝える資産」だという点です。 求人広告は掲載期間が過ぎれば消えてしまいますが、採用サイトはいつでも求職者と企業をつなぐ入り口になります。

人が採れないと悩む企業の多くが、まず見つけてもらえていないという現実に目を向けることが、第一歩なのです。

採用ページにありがちな伝わらない見せ方

「採用サイトがない」ことで“候補にすら入らない”という現実に気づいた次は、実際にページをつくる際の落とし穴に目を向けてみましょう。

採用情報は「なんとなく書いてある」だけでは、届きません。特に地方企業においては、Webサイトが第一印象そのものです。「ここで働いてみたいかどうか」は、そこで得られる情報の質にかかっています。

「うちはページ数が多くても見てもらえない」と心配される企業もありますが、本当に関心をもった人ほど、ページをじっくり読み込み、他社と比較検討します。

特にZ世代・ミレニアル世代は、企業サイトを並べて見る傾向が強く、採用ページの中身そのものが「その会社の姿勢」だと判断されます。

採用ページは「あればいい」ではなく、「量も質もそろっていてこそ、信頼が生まれる」もの。 会社の考え方や人に対するスタンスを丁寧に伝えることで、「ここで働く自分」を想像できるようになり、応募へとつながります。

だからこそ、求職者の視点に立って「知りたいこと」にきちんと応える構成と、「この会社は信頼できそう」と感じられる情報設計が求められるのです。

よくある失敗パターンと改善のヒント

1.固すぎる会社紹介文

業務内容の羅列や経営理念の説明だけで終わっていませんか?求職者は、実際に働く人や職場の雰囲気に触れたいと思っています。情報が正確でも、感情に届かなければ行動にはつながりません。

2.伝えたいことばかり伝えて、欲しい情報がない

「私たちの強みは◯◯です」「理念に共感できる人を求めます」など、企業目線の情報に偏っていませんか?求職者は「自分に合う会社か」「どんな人と働くのか」「どんな生活になるのか」が知りたいのです。情報発信は、伝えたいことではなく“求められていること”を中心に構成しましょう。

3.本当の写真が不足している

文章だけでは伝わらない“空気感”を伝えるのに、写真や動画は効果的です。素材写真ではなく、日常の風景や社員の笑顔など、リアルな場面の方が何倍も説得力があります。

4.若者視点の情報がない

就職は“人生設計”の一部。給与や休日日数だけでなく、「通勤時間」「家賃」「職場の人間関係」「プライベートとのバランス」など、暮らしに直結する情報が必要とされています。

若手に刺さる採用の見せ方5選

若手が求めているのは、ただの待遇やブランド力だけではありません。地域での暮らしや働きがい、そして「ここで成長できそう」「面白いことができそう」と思えるかどうかが大切です。

特にUターン・Iターンを考える層にとって、東三河の企業がワクワクできる場所に見えるかどうかは採用成功の大きなカギになります。

1)暮らしの見える化

「豊橋駅から車で15分/駐車場完備」「家賃は月5万円台」「社員は全員車通勤」など、生活に根ざした情報を明示することで、安心感を与えられます。とくに都市部からUターンを考える若者にとっては、「暮らしやすさ」は重要な判断材料です。

2)Uターン社員のリアルな声

実際にUターンしてきた若手社員の声を記事や動画で紹介しましょう。たとえば「名古屋で3年働いたけど、地元に戻って両親と近くに暮らせる安心感が大きかった」「職場の人があたたかくて、都会より人間関係が楽」といった言葉には共感力があります。

3)社内行事・地域とのつながりを見せる

地域の祭りやボランティア活動、地元小学校との交流イベントなど、企業が地域とどう関わっているかを伝えることで「地元を大切にする会社」という印象を持ってもらえます。これはZ世代の「社会貢献」への感度にも合致します。

4)コンテンツで成長環境を可視化

どんな仕事をどんな段階で任せるのか、若手がどんなスキルを習得できるのかを、記事や図解で丁寧に伝えましょう。「1年目でどんなプロジェクトに関わるか」「先輩がどのようにサポートしてくれるか」「どんな成長実感が得られるか」などを、社員の言葉やエピソードを交えて表現することで、“ここでなら自分も成長できそう”という期待につながります。

5)支援制度の明示

「単身用の社宅を準備しています」「男性の育児休暇取得も可」など、制度を明確に記載しましょう。さらに、自治体が提供している支援金などもあれば、経済的メリットも感じてもらえます。

実際に使える!採用コンテンツ構成案

東三河の企業がリアルな魅力を伝えるために有効な、インタビュー形式を活かした採用コンテンツの構成例をご紹介します。

1. 社長インタビュー

目的: トップの想いやビジョンを言語化し、求職者に「会社の姿勢」を伝える。

内容例: 創業の想い/今後の展望/若手に求めること/地域との関係性

2. 社員対談

目的: Uターン社員や若手社員のリアルな声を届ける。

内容例: 地元に戻った理由/働き方のギャップ/休日の過ごし方/暮らしとのバランス

役員クロストーク

目的: 経営層同士の本音対談を通じて、会社の文化や風通し感を伝える。

内容例: 経営方針/人への考え方/今後の展望/若手が会社を変える可能性

リアルな福利厚生紹介:制度の“使われてる感”を出す

目的: 単なる制度説明ではなく、実際の利用シーンを紹介することで親しみや安心感を伝える

形式例: 「家賃補助を活用した社員の声」「育休制度を利用した社員の1日」

成長・制度・キャリアアップを伝えるコンテンツ

目的: 勤務地や仕事内容に加え、「ここでどんな未来が描けるか」を明確に伝える。

構成例:

・入社後のキャリアパス:例)1年目は現場OJT → 3年目にはチームリーダー → 5年目で新規事業立ち上げメンバーへ

・成長支援制度:社内研修・資格取得支援制度・外部セミナー参加などの実例紹介

・評価制度と昇格モデル:どんな力を伸ばせば昇格できるのか、評価項目を図解で示す

・メンター制度・キャリア面談制度の紹介:年齢の近い先輩が育成を担当、月1回の1on1面談など

・若手主導の取り組み事例:20代社員が中心となって推進したプロジェクトや改善提案の実例

採用の鍵は「共感」と「生活のリアリティ」

都会との競争で勝つには、単なる待遇や会社規模ではありません。共感できる人間関係のよさや、地元で暮らす意味を届けることが、最大の強みです。

Z世代・ミレニアル世代にとって、企業選びは「働くこと」だけでなく「どこで、誰と、どう暮らすか」の一部です。だからこそ、採用サイトや求人情報には、「暮らし」「人間関係」「社風」といった、見落としがちなリアルをしっかり届けましょう。

私たちは、「経費」ではなく「投資」に導くホームページ制作会社です。

ホームページはあくまでも手段の一つです。かっこいい、可愛いやおしゃれは重視されがちですが、その先にある目的を達成することがより大切だと考えてます。その先にいるのは誰で、なんの悩みをもっているのかを日々考えています。

ホームページをリニューアルを考えられてる方、ホームページを誰に頼んでいいかお困りの方、是非パインズアップをご検討ください。

ホームページの無料相談

「ウェブ専任の社員はいらないけれど、何か問題が発生したときに気軽に相談できるウェブ担当を外注できればいいのに」という声から始まった企業のWEB運用をサポートするサービスです。

・TANTOU