「続けられない自分が、いちばん嫌いだった。」

やる気があるときに勢いで始めても、三日坊主で終わる。

続けているうちに「なんでこれ始めたんだっけ?」と目的がぼやけてくる。

気づけば、やる気が出るまで何もしない自分がまた戻ってきていた。

習慣化に悩んでいた頃の私は、まさにこんな状態でした。

「ストイックだよね」なんて言われるけど

ありがたいことに、最近では周りから「習慣化が得意ですね」「ストイックですよね」と言っていただく機会があります。

たしかに

・筋トレをひとりで3年間コツコツ続けたり

・毎朝4時起きで自分時間を確保したり

・一度決めたことは、途中で投げ出さずやり遂げる

そんな自分の積み重ねがあるのは事実です。

でも、だから悩んでる人に伝えたい。

習慣は、才能ではないと思います。

続ける力は、意思の強さじゃなく仕組みづくりで手に入るもの。

やる気に頼らない生き方こそ、習慣の本質

私自身、特別に意志が強いわけではありません。

誘惑にも弱いし、サボりたくなることも多いです。

だからこそ、やる気がなくても自然と動けるように、行動を設計して、環境を整えて、無理せず継続できる方法を徹底的に試してきました。

この記事では、習慣化の専門家・古川武士さんの理論と、私自身の実体験を織り交ぜながら、「続く人になる」ための具体的なヒントをお届けします。

習慣が続かないのは、意思が弱いからじゃない

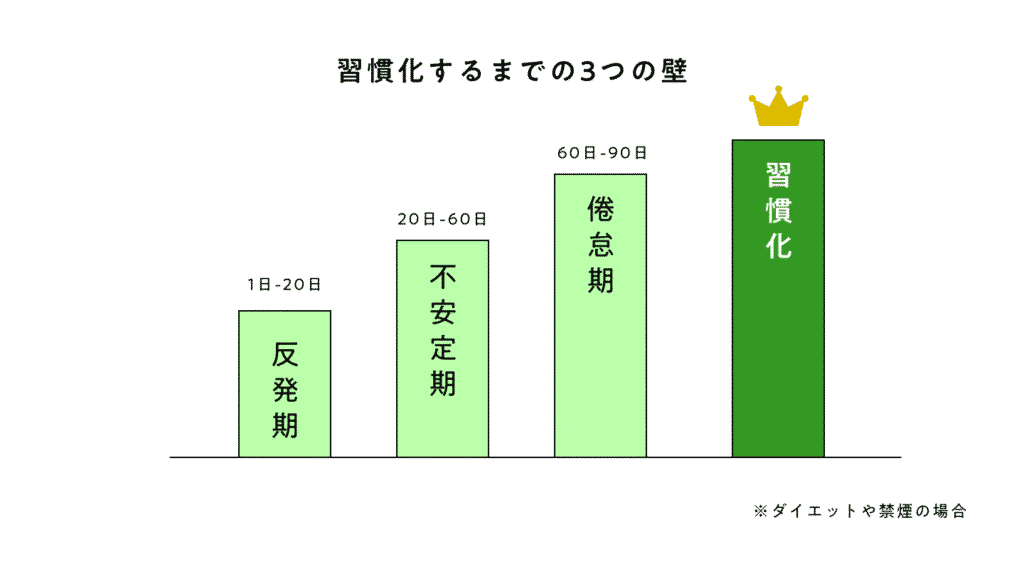

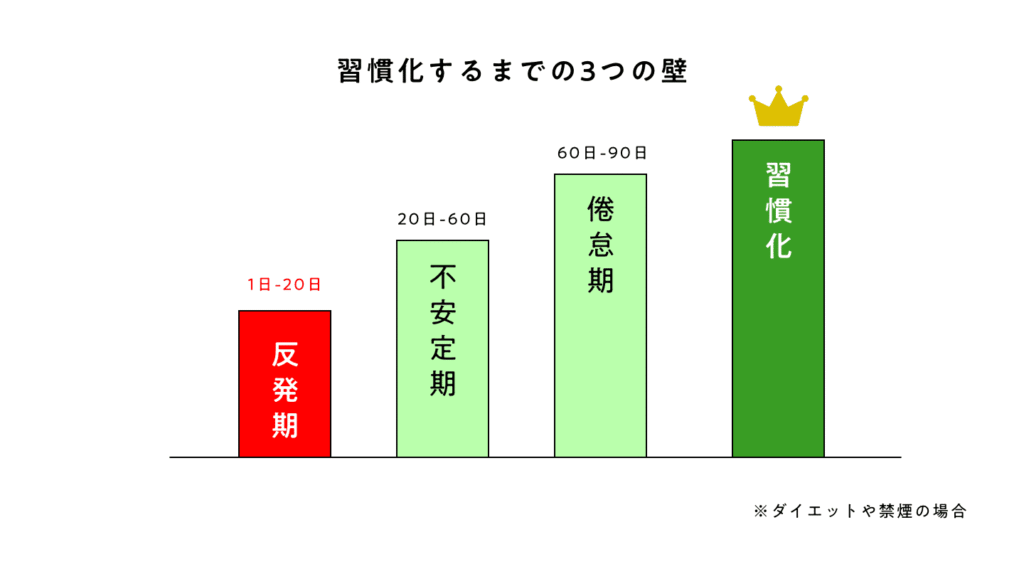

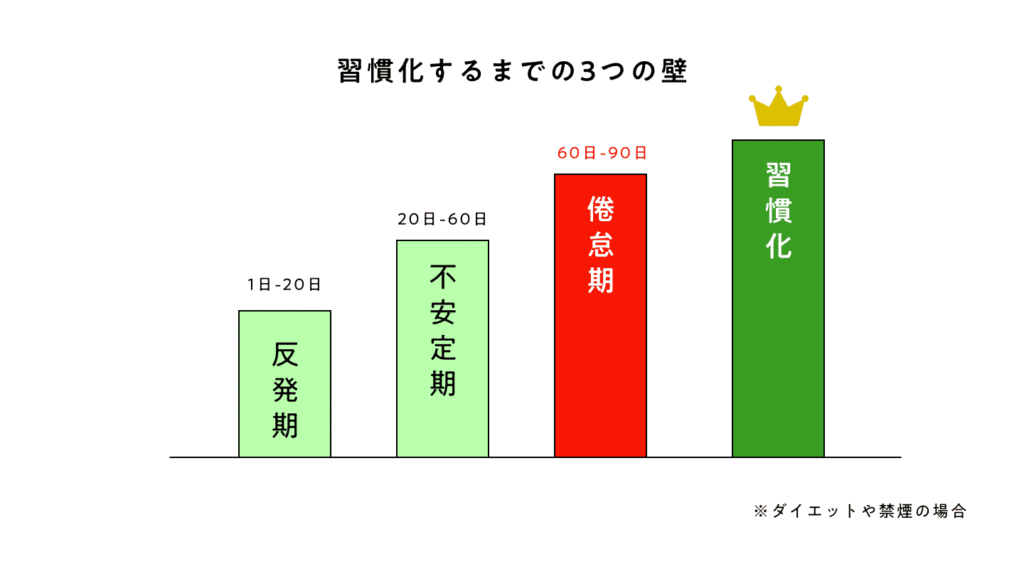

習慣化コンサルタントの古川武士さんによると、習慣化には誰もが通る3つのフェーズ(壁)があるといいます。

習慣化の3フェーズとその乗り越え方

【第1段階】反発期(導入期)

そもそも行動が面倒くさく、なかなか始められない時期。また、タスクを複雑化させてやりきれない人も多くいます。

実に42%の人がこの期間で挫折するとも言われています。

▶︎反発期を乗り越える方法

・毎日「5分以内」で終わることを目安に始める

・最初の1〜2日は“もっとできそうでも”やりすぎない

・小さな達成感を積み重ね、自分を褒める

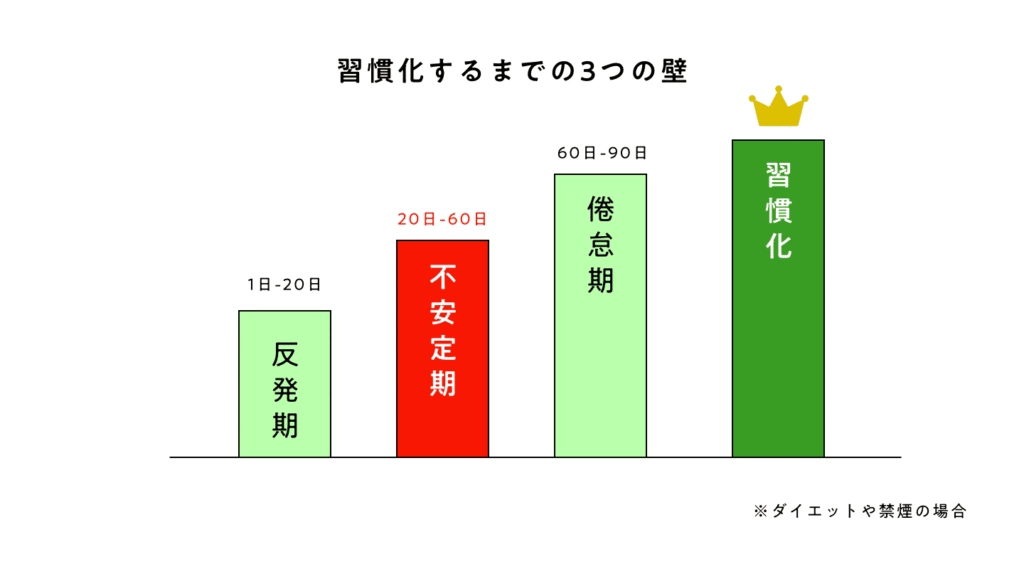

【第2段階】不安定期

少しずつ慣れてくるが、気分や環境に左右されやすい時期。

「今日はいいかな」「たまには休んでもいいよね」といった声が心の中に出てきやすい。

▶︎不安定期を乗り越える方法

・時間と場所を決めてパターン化する(例:寝る前にベッドで本を読む)

・例外ルールをつくって、“できなかった”を防ぐ(例:今日は3分だけ読む)

【第3段階】倦怠期(安定目前)

続いてきた習慣がマンネリ化・意味喪失してくる時期。

「これ、やって意味ある?」「飽きたな…」と感じやすい。

▶︎倦怠期を乗り越える方法

・新しいアイテム・方法・場所で刺激を加える

・習慣化そのものではなく「習慣の先にある目的」を思い出す

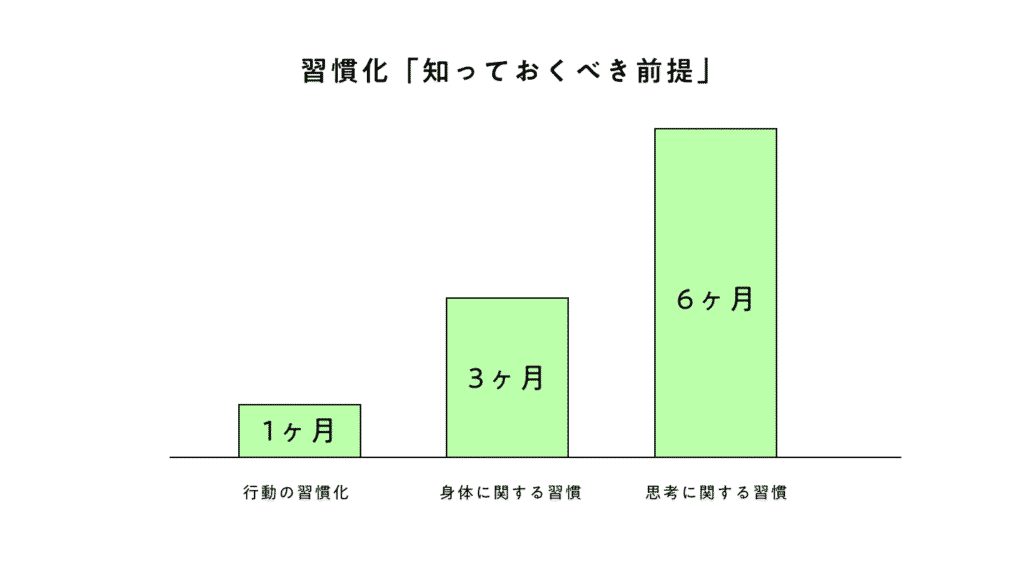

習慣化には、まず「知っておくべき前提」がある

習慣が続かない理由は「意志の弱さ」ではありません。

そもそも習慣の種類によって、定着にかかる期間は違う。

この前提を知っているかどうかで、挫折への向き合い方がまったく変わります。

1. 行動の習慣化は「約1ヶ月」

手を動かす系の習慣は約3〜4週間で定着しやすいです。

毎日のルーティンにすることで、自然と「やらないと気持ち悪い」状態に変わっていきます。

片づけ・読書・日記・節約・学習など

例えば部屋をきれいに保つために片付けをすることや、毎日勉強する習慣をつけること、日記をつけることも行動に関わることです。毎日のルーティンにしていくことで、約1ヶ月後にはやるのが当たり前の行動になります。

2. 身体に関する習慣:目安3ヶ月

身体のリズムや細胞の変化が関係するため、無理なくコツコツと時間をかけることが重要です。

運動・ダイエット・禁煙・早起きなど

人間の身体の細胞は3ヶ月で入れ替わるため、その関係もあると言われています。運動やダイエットなど身体に関することを習慣化していくとなると、自分の身体の変化を感じ、受け止める必要があります。すぐに変わらないこともありますが、自分の身体の変化を徐々に感じてみましょう。

3. 思考に関する習慣:目安6ヶ月

価値観や心の癖を変えるため、最も長く継続が必要。焦らず、自分との対話を大切に。

ポジティブ思考・論理的思考・完璧主義の脱却など

これまでの思考に変化を与えていくので、3つの分野の中で1番長く期間がかかります。自分の思考や価値観そのものを変えることになるので、6ヶ月間意識して変えなければなりません。行動や身体リズムの習慣と違い結果が目に見えづらいのも特徴です。6ヶ月で習慣化すれば良いと思い、焦らず気長に考え方を習慣化していきましょう。

習慣はミックスすると崩れやすい

例えば、「毎朝5時に起きて、30分筋トレして、日記を書く」といった行動+身体+思考の習慣を同時に始めようとすると、だいたい途中で崩れてしまいます。

習慣化の設計で大切なのは、「一気に全部」よりも「少しずつ1つずつ」。

習慣を増やすために、無理してリズムを壊してしまっては本末転倒です。

小さく、ひとつずつ、確実に積み上げる。それが習慣化の王道です。

「やる気が出たらやる」は逆。「やってみたら、やる気が出る」

「やる気がないから動けない」その悩みはよく聞きます。

でも、実際の脳の仕組みでは行動してから、やる気が出るという順番が正解です。

これは作業興奮(さぎょうこうふん)と呼ばれる現象で、 脳の「側坐核(そくざかく)」が刺激を受けて、やる気ホルモン(ドーパミン)を分泌することで自然と集中力が高まるのです。

▶︎あなたも知らずに体験している作業興奮

・「ちょっと片付け」のつもりが、部屋全体を掃除していた

・読書を始めたら、思った以上に読み進めていた

・ランニングを始めたら、気分がスッキリした

これらはすべて、作業興奮によってスイッチが入った状態です。

つまり、「やる気を出してから動く」のではなく、「動いてしまえば勝手にやる気が出る」のが本質です。

習慣はやることだけじゃない。「やめること」もまた習慣

・毎晩なんとなく晩酌

・無意識にスマホを見続ける

・甘いものをつい買ってしまう

こうした行動も、すでに「習慣化」されています。

私たちは、気づかぬうちにやりたくない習慣も自動化してしまっているのです。

「良い習慣」だけが習慣ではない。 「やめること」も、立派な習慣化。

やめたい習慣に向き合い、手放すための仕組みをつくることも習慣化の大事なステップです。

習慣を味方につける、5つの実践ステップ(まとめ)

- 最小単位から始める

→ 「やる気」ではなく「作業興奮」で脳を動かす - 例外ルールをつくる

→ 毎日完璧でなくてOK。緩さが継続を支える - “やらないこと”を決める

→ 無意識の悪習慣にブレーキをかける - 見える化して、自己信頼を育てる

→ 達成した日を記録する・誰かと共有する - 意味づけを常に問い直す

→ 「この習慣が、何のためにあるのか」を忘れない

終わりに:習慣とは、自分との小さな約束

続けることはすごいことではありません。

でも、自分との「小さな約束」を守り続けることは、人生そのものを変える技術です。

誰かの理想に合わせなくていい。

自分にとってちょうどいい習慣を、焦らず見つけていきましょう。

参考文献・情報元

古川武士『習慣化大全』『「続ける」技術』

フィリッパ・ラリー博士(European Journal of Social Psychology)